“东华软件青年学者”源于“东华软件青年人才基金”。2017年12月,我校78级计算机专业校友,北京校友会联席会长,东华软件党委书记、董事长薛向东捐资1000万元设立“东华软件青年人才基金”,主要用于湖南大学理工科专业领域拔尖青年人才的引进,支持对象受聘为“东华软件青年学者”。2018年10月,刘渊等青年教师受聘为首届“东华软件青年学者”。

刘渊,湖南大学物理与微电子科学学院教授,博士生导师,东华软件青年学者。2010于浙江大学获得学士学位,2015年于加州大学洛杉矶分校(UCLA)获得博士学位,2017年加入湖南大学,主要从事新型半导体微纳电子器件设计、制造、加工、测量的工作。迄今共发表SCI论文120余篇,总引用为20000余次,多篇论文入选高被引论文或热点论文。入选科睿唯安全球高被引学者,《麻省理工评论》中国35岁35人,《福布斯》中国30under30科技精英等荣誉。据小编不完全统计,刘渊教授以一作或通讯已在《Nature》上发表4篇论文,今日,刘渊教授成果再次登上《Nature》。

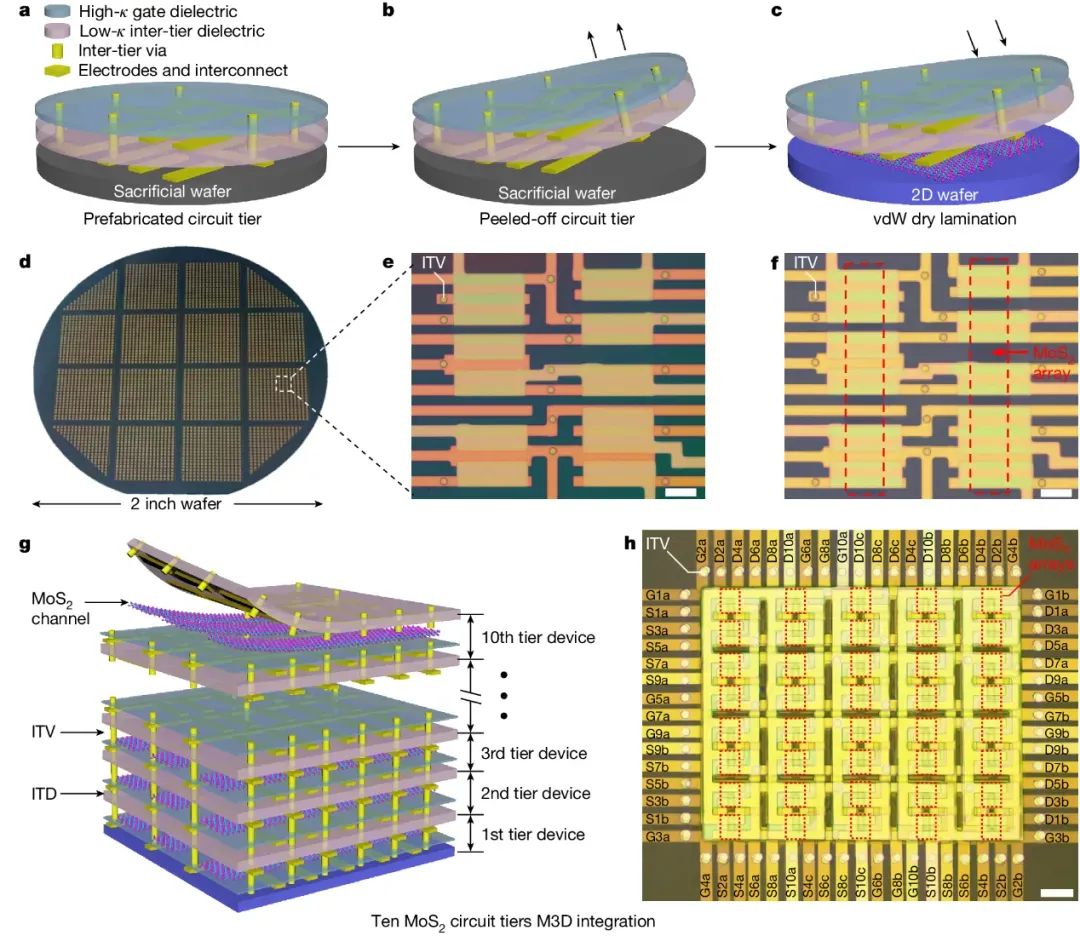

近日,东华软件青年学者、我校物理与微电子科学学院刘渊教授团队在Nature期刊发表题为“Monolithic three-dimensional tier-by-tier integration via van der Waals lamination”的研究论文,报道了一种低温的范德华单芯片三维集成工艺。团队成员陆冬林博士为论文第一作者,刘渊教授为论文通讯作者,湖南大学为论文独立完成单位。

三维集成是通过在垂直方向上将多个独立的芯片或功能层堆叠在一起的器件系统,能够实现逻辑、存储和传感等功能的垂直集成和协同工作,是后摩尔时代的重要技术路线。目前商用的三维集成主要是通过封装技术将多芯片或者多芯粒垂直堆叠和互联。单芯片三维集成则是直接在同一芯片内部垂直集成多个器件层。通过将每一器件层直接制备在另一器件层之上,能够进一步提高芯片的互联密度和性能。然而,硅基单芯片三维集成面临着严重的热预算问题,其上层的硅沟道制备工艺会导致下层硅器件掺杂扩散和性能退化,限制了三维集成的发展。

针对这一挑战,湖南大学物理与微电子科学学院刘渊教授团队报道了一种低温的范德华单芯片三维集成工艺。在该工艺中,源/漏/栅电极、层内互连金属、高κ栅介电质、低κ层间介电层和层间垂直通孔等电路功能层首先预制备在牺牲晶圆上,之后在120 °C的低温下范德华集成到半导体晶圆上。通过逐层集成范德华预制备电路层和半导体层,团队实现了10层的全范德华单芯片三维系统。同时,团队发现范德华集成工艺不会对底部的硫化钼晶体管电学性能产生影响,能够保证晶体管的本征性能。进一步集成不同功能的电路层,团队实现了逻辑、传感和存储互联的三维异质集成和协同工作。该研究为单芯片三维集成系统提供了一条低能量路径。

该工作得到了来自国家自然科学基金、国家重点研发计划等项目的资助。

往期回顾

审核丨邓利华