2010年,一位湖大教授将个人所获100万元奖金全部捐出,设立“湖南大学长江环境奖学金”,他就是湖南大学环境科学与工程学院的曾光明教授,2023年全国五一劳动奖章的获得者。

十多年来,“长江环境奖学金”已奖励学生195人。在世界环境日到来之际,基金会计划推出一系列文章,请历年来的获奖学子讲述他们的奋斗故事。本次文章的主人翁,就是十年前曾获长江环境奖学金的王侯老师。

5月的环境馆,掩映在郁郁葱葱的岳麓山下

那个总是“差五分”的男孩

“我从小不是受到关注和认可的孩子,所以一直都有些自卑”——这是王侯在接受采访时常提及的话。中考离目标学校差五分,高考也离目标大学差五分,加上个性内向、不善言辞,家族的人都断定的他人生不会有什么造化,这样的偏见让他对自己一直存有刻板印象。

这位看上去“不会有大造化”的男孩却深深牵挂着自己的故乡,并从小树立了远大志向。生长在洞庭湖南岸的沅江市,王侯小时候常和朋友们去湖边捞鱼捉蟹,那里的一方水土是他成长的乐园。高中后,看到儿时戏耍的池塘、河流散发着臭味,漂浮着大量农药袋,垃圾坑的脏污因为没有隔离措施,无孔不入地渗透到水里,他看在眼里,心中非常难受。也就是那个时候,王侯立志解决环境问题,尤其是洞庭湖水域的污染问题。

今日洞庭湖南岸恢复了往昔的水绿天蓝 图片来源:网络

正是内敛的个性,让王侯会付出比旁人多的努力去实现理想。与许多湖南出生的学子一样,“湖南大学”在他心目中是最神圣的知识殿堂。把湖大设立为目标的王侯,大一就开始筹备考研。有同学笑话“战线拉得太长”,但是他的态度是“早努力一分总是更好”。

厚积薄发 收获“第一桶金”

进入硕博阶段,学院里浓厚的科研氛围一下子将王侯拉入新的战场。曾光明教授和袁兴中教授两位导师要求同学们通过大量阅读英文文献快速了解国际学术前沿问题,完成从学知识到做科研的转变。

王侯觉得“基础不如人”,只能靠下苦功夫倒逼自己一把。他搜索下载了2000余篇英文文献,“我英语不好,刚开始阅读的时候真的非常痛苦”,王侯回想起当时的场景,无奈地笑了。他默默努力,以愚公移山式的执着,硬是把全部文献“啃了下来”,并且越“啃”越得心应手,他遨游在由大量问题、探索、成果、未知所构成的环境科学的征途里,跟随世界一流科学家一起思考,逐渐形成自己的学习心得和问题意识并认真做好笔记。

看到这位学生的读书笔记,两位导师觉得很有价值,完全可以形成一篇文献综述论文。“当时我对这个没有概念,只是刚好形成了线索,跟着导师的建议去写,其实硕士研究生阶段就写文献综述论文,是会面临许多质疑的”。

没有人能想到,一位本科来自普通院校的硕士生能够发表这样一篇论文,并且得到了很好的反响。之后,王侯陆续收获了重要的实验成果并发表,2013年刚转入博士阶段的他,收获了科研事业的“第一桶金”:长江环境奖学金。

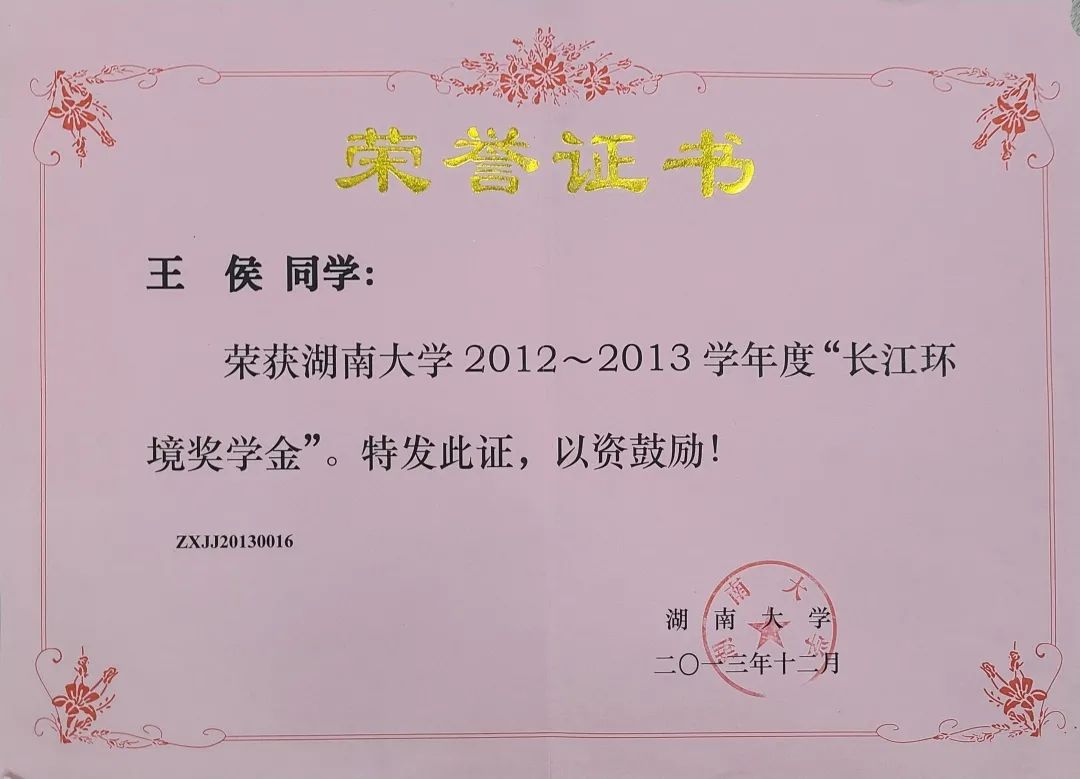

当年的获奖证书,王侯一直珍藏

“这份奖励,关键的不是‘金’,而是‘奖学’,因为这让我感受到了认可”,正是因为受到了认可,王侯把从小自卑的心态摆正,放下负担,有自信和激情和决心去往环境领域里深耕,这是获得长江环境奖学金于王侯最重要的意义。

“有出成果的欲望、有出成果的冲动、有激情、有决心”——这是曾光明教授分析王侯如何闯出自己一片天时所总结的“八字真言”,这八个字从那时起就一直激励他如何去做科研、带学生、突破领域瓶颈问题。

放弃“直接上岸”,奔赴探索真理的远方

2016年即将博士毕业的王侯,以优秀的成绩一举收获了5个offer,其中4个都是国内双一流等高校的教职岗位,等于毕业了就能“直接上岸”,而曾教授却鼓励他赴新加坡南洋理工大学继续从事博士后研究。“老师告诉我,你要去国外体验不同的文化,看看别人怎么做科研的,了解他们思考问题、突破领域瓶颈的方式是什么。”当时王侯虽然英语阅读能力强,但是口语弱,打小的自卑感又冒了出来。曾教授不以为然并鼓励道:“口音地不地道不重要,只要你专业功底足够扎实,把单词的音发出来,别人都能听懂”。

王侯在新加坡南洋理工大学

新加坡南洋理工大学拥有全球第一的材料学科,尤其是纳米技术。当时,曾光明教授和袁兴中教授团队正在尝试采用前沿的纳米技术“另辟蹊径”来解决治理湖泊污染的方法。王侯在博后期间学习到了最先进的材料与催化科学和技术,出身于环境工程的他,始终都在操心如何利用纳米和催化技术来加速解决环境问题,两门学科是否可以有机结合?

“如果我继续在材料领域,就违背初衷了。因为从小立志于解决环境问题,尤其是洞庭湖湿地污染,所以我决定回国开展相关领域研究。”

学以致用,做地球的“医生”

在新加坡的求学经历让王侯的思维和眼界得到了极大的开拓,并且还结识了一些来自全球各地高校志同道合的朋友。“我做研究时需要设备支持、成果合作等,一下子就能找到很多人”,这些年,王侯和来自北大、南京理工、沙特阿卜杜拉国王科技大学的伙伴保持长期合作,一起为这个领域解决一些实际的问题,并且做出了还不错的成果正待发表。

2021年1月回国后,王侯选择回到湖湘,成为湖南大学的一名青年教师。“回湖南大学从事洞庭湖湿地治理,是我的情怀和初心”,王侯如是说。以洞庭湖治理为主题,王侯在2022年申请湖南省杰出青年基金,受到了资助和认可。

“治理湿地污染,类似于医学上的靶向治疗”,而近年来,“新污染物”成为了环境乃至人类生存问题的巨大隐患。随着不断有使用后的新型药物、抗生素、化妆品流入环境中,在全球乃至全国发现了上千种新污染物,它们浓度低、种类多、尤其是目前缺乏有效的解决方案,后患无穷。“不从事环境领域可能不知道它的危害性,举个例子,抗生素到了水体,积累到一定浓度后,极有可能引发超级细菌,这是人类无法抑制的,所以我们都在致力于解决新污染物的问题”。

2022年,国务院办公厅印发《新污染物治理行动方案》并纳入十四五规划。王侯结合自身材料和催化学科的背景,采取“道法自然”的方式,去自然界中发现一些纳米型黏土矿物,通过实验室的加工研究,去修复、去除新污染物。这样一来,就不会因为合成新的纳米物质而导致新的风险。

一屋不扫,何以扫天下?

经历了学生、老师两种身份的王侯,感受最深的一点就是作为湖大环境人的传承:学术传承、学术价值传承和人文传承。其中人文传承正是来自曾光明教授数十年来的言传身教。说到此,他提起关于导师的趣事:“他自己经常做梦,梦见环境馆很臭,就被吓醒”,虽然听上去有些夸张,但是环境人本来面对的就是恶臭、污染物、甚至有毒的物质。

但是湖大环境馆内非常干净,没有这些存在。在环境馆一楼过道,因为人流量大,时而会有垃圾碎屑出现,曾教授从四楼下来就会顺手捡垃圾,他不仅在环境馆捡,还常去登高路捡。受到导师影响的王侯,每经过办公室前的走廊,就会把地面全部清理一遍,早上到学院后,看到大厅的桌椅不整齐,都会一把一把摆正。

一尘不染、干净明亮的环境馆内

“我现在带学生,也会教导他们关注细节,如果学生在细节上犯错误就说说他们,一次不改,就一次一次地说,学生们自然会养成好的习惯。一屋不扫,何以扫天下的精神,正体现湖大环境人的传承”。

回湖南大学后,王侯第一次给本科生上课的留念

同时,王侯还牢记着曾光明教授对学院青年老师的勉励:“有创新之师,才有创新之生”。他因材施教,将自己定义为在学生成才道路上的引路人;并不断鞭策自己要永远葆有对探索真理的热情和初心,勇于创新、不怕挫折,像曾教授一样成为学生的人生榜样。

人物卡片

王侯,湖南益阳人,博士,新加坡南洋理工大学Research Fellow(2016-2021年),湖南大学2021年海外引进人才,副教授,湖南大学“岳麓学者”,硕士生导师,博士生导师、湖南省优秀博士论文获得者、连续三年入选全球前2%顶尖科学家职业长期和年度影响力榜单(2020-2022年),全球顶尖前10万科学家。

从2010年设立起,长江环境奖学金伴随着一批又一批湖大学子的求学之路、并激励他们投身到社会各行各业,为祖国的建设做出贡献。

同时,长江环境奖学金项目也在不断发展,从曾光明教授捐赠100万奖金成立以来,湖南大学教育基金会曾以此为种子基金,发起“长江环境奖学金”网络筹款项目,截至目前共有千余名爱心人士参与捐赠,其中不乏当年获奖学子反哺母校的爱心行为。

2023年初,在曾教授及众多支持者的倡导下,我们推出“长江环境奖学金”月捐项目,并在中银公益平台上线。我们希望通过“月行一善”的方式,让“长江环境奖学金”长长久久地持续下去,激励更多湖大学子不断求索,共同守护祖国的碧水蓝天!

文 | 周亦乐 图 | 王侯 周亦乐 审核 | 向杰

感谢王侯老师接受采访