建筑层高为3.9米。二层砖木结构,红砖清水墙,外墙红砖墙面制作精美,带有中国式的曲线。外观造型完全保留了原貌,保留了原来的木质门窗和木楼梯及栏杆。

科学馆

西洋古典主义建筑风格。建于1937年,建筑面积4353㎡。湖南大学蔡泽奉教授设计。1933年开始兴建。

三层砖木结构,红砖清水墙。东门内门厅墙上刊有1937年湖南省主席何健题写的“学以致用”石碑。1938年遭受日军飞机轰炸,部分受损,主体仍完好。1945年9月15日,湖南地区受降仪式在此楼里举行。中国军队第四方面军司令王耀武接受了日军第20军司令官板西一良的投降。现建筑整体外观保持原貌,外部门窗和内走廊墙壁、门框等都保存原物。

1948年,由柳士英教授主持加建了一层,保留了原有塔楼和女儿墙及檐口,将原有的平屋顶作为第三层楼板而加上了琉璃瓦的西洋式坡屋顶,与原有建筑的风格和气质,浑然一体。

现为学校一办公楼。

工程馆

西洋早期现代主义建筑、表现主义建筑风格,建于1947年,在当时的中国极为罕见。建筑面积7430㎡。1953年竣工,著名建筑学家、建筑教育家柳士英设计。

三层砖木结构,红砖清水墙。建筑外观及内部整体保存完好,门窗等细部均保持原貌。

柳士英现代主义风格最典型的代表作。砌体建构,部分表面涂刷素混凝土,未用任何细小装饰,把细小线条变成了面的延续。平屋顶高低错落。

建筑楼梯间的圆弧性墙体,墙面上通长的水平线条,以及圆弧形窗檐,窗台和窗口墙体,都具有典型的德国表现主义流动线条的造型特征。其中,圆形,曲线的运用又是其研究提炼过的独特表现手法之一,力求“动中有静”,人称“柳氏圆圈”。

现为新闻传播与影视艺术学院、校电视台办公场所。

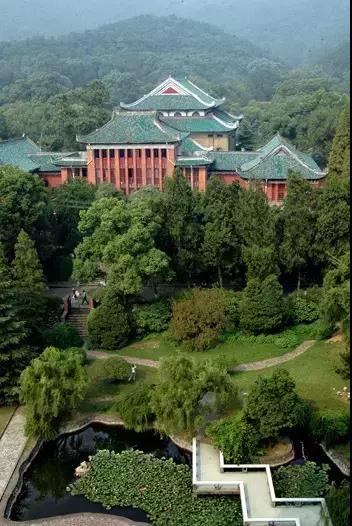

大礼堂

1951年,湖南大学大礼堂由柳士英教授支持设计,1953年竣工。三层混合结构。

建筑的设计和建造是时代的产物,在当时经济困难的条件下,采取了大跨度木屋架,最经济的钢筋混凝土构件断面,普通水泥粉刷,尽量减少辅助面积等措施,仅费旧币25亿元(人民币25万)的低廉造价。建筑外观、内部、门窗、细部全部保存原样。建筑位于校园西北部,北面有一片桃树林,是岳麓书院“八景”之一的“桃坞烘霞”。

2002年,湖南大学大礼堂被列为湖南省省级重点文物保护单位。

老图书馆

中西合璧的建筑风格。1946年,湖南大学老图书馆开工修复遗址,建筑面积2362㎡。由柳士英教授主持设计,1948年竣工。有书库三层,目录厅和办公房若干。

胜利斋

西洋早期现代主义建筑风格,建于1948年,建筑面积2211㎡。柳士英设计。二层砖木结构,红砖清水墙。依据地形整合,田字形平面,内有四个庭院,四周回廊环绕,院内安静舒适,十字形廊也很好的丰富了内部空间的纵深感。

木构门窗均保持原样。庭院内做了适度的整改,铺砌了带装饰图案的卵石园路。内廊在北立面很巧妙的过渡成了外廊,在保证完整流线的同时丰富了正立面的元素。正立面依然保留着柳氏圆圈,一层圆窗使得正立面充满活力与动感。胜利斋是柳士英先生手法与观念都表达得非常明晰的现代主义杰作。

目前作为岳麓书院学生学术场所。

第一学生宿舍

1945年,第一学生宿舍由柳士英教授主持设计,1946年竣工。原为第六学生宿舍,后改为第一学生宿舍。

一舍建设时值抗日战争胜利不久,抗战时期湖南大学迁往湘西,校舍遭到日军轰炸、焚烧,损失惨重。三层砖木结构,也有设有庭院,而且平面与九舍极为相似,均为单面外廊组合四合院,建筑内部形成日字形回廊,用红砖砌筑花样作为走廊的栏杆。

建筑立面造型简洁,重点处理入口部位,入口朴实大方,转折进入豁然开朗的庭院,入口平面呈弧形环抱之势,设立半圆柱以及弧形的入口雨棚;其他墙面上用长长的水平线条连接窗台或檐口最后绕成一个圆窗结束,更是具有他独特“柳式圆圈”的风格。

第七学生宿舍

表现主义建筑特点。建于1947年,建筑面积2511㎡。原为学生宿舍,柳士英设计。三层砖混结构,红砖清水墙。

七舍最大的特征是南立面极富表现主义色彩的牌楼。曲线的母题贯穿整个牌楼,从底层拱门及上方的曲面浮雕,到上部并列的三个圆窗,再以圆弧封顶。中部则用竖向长窗贯通,提供楼梯间大面积采光的同时成为立面简洁的构图元素。

建于1946年,建筑面积,2127.8㎡。原为女生宿舍,柳士英设计。

二层砖木结构,青砖清水墙。早期现代主义建筑风格。日字形平面,内有两个庭院,中间两层通廊连接,四周回廊环绕。走廊临庭院一面做成半圆拱形柱廊,具有民国时代建筑的典型特征。大门入口和外墙圆形窗洞与前述第一学生宿舍的做法相似,体现了柳士英先生特有的设计风格。